Michel Dufranne, Scénariste

On n’interviewe pas Michel Dufranne sur le pouce. Le chroniqueur des « mauvais genres » dans « Livrés à Domicile » sur la Deux et dans « Tout le Monde y passe » la saison passée sur La Première (qu’on retrouvera dans l’équipe de « Entrez sans frapper » cette année sur La Première encore) a des histoires à donner et il en a à la pelle. Si on n’a pas envie de les couper alors que bon, il faut bien choisir, c’est peut-être parce qu’il est aussi scénariste. Ou alors, parce qu’il a été chasseur de têtes. Qu’il a fait une formation de psychologie et s’était passionné par le Business game – les premières simulations d’entreprises à destination des cadres et futurs cadres. Qu’il a travaillé avec des éditeurs de bd. Ou alors parce qu’il a un appartement de 100 mètres carrés qui lui sert de bibliothèque. Ou parce que, petit, il voulait être tueur à gages ou bibliothécaire. Parce qu’il avoue aimer le challenge, être parfois présomptueux, qu’il se cheville la curiosité au corps et aussi quelques poils de provocation. Parce qu’il a réellement lu environ un livre par jour depuis qu’il sait lire. Parce qu’il y a toujours un côté « par où il ne faut pas ». (On lui disait de lire Flaubert, il lisait Marcel Aymé.) Je ne sais pas. En ce début de rentrée littéraire, c’est l’occasion de parler BD, tiens, justement. Michel Dufranne fait l’actualité avec deux albums – comment dire ? aux univers contrastés : les Actes des Apôtres tome 2 et Journal d’une Femen.

(On a quand même dû couper.)

Quels sont tes derniers projets ?

La deuxième partie des Actes des apôtres vient de paraître chez Delcourt. Je tiens à ce grand travail d’adaptation de la Bible en bande dessinée. C’est extra. À chaque sortie de bouquin, le même jour, si je fais une recherche google, j’ai des mecs qui m’insultent en disant que la France est un pays laïque, qu’est-ce que Delcourt a besoin de faire des adaptations de la Bible, etc. Et en même temps, il y a Civitas et d’autres qui demandent mon excommunication, qui veulent me lapider… Je suis parvenu à trouver un sujet sur lequel tout le monde peut m’en vouloir. Sauf le libraire, parce que les bouquins sont régulièrement réimprimés, donc c’est qu’il y a vraiment des ventes de fonds, sauf des enseignants aussi, …

L’idée de l’adaptation de la Bible est venue d’une grande opposition dans une discussion avec des collègues français. La Belgique est un pays neutre et pas un pays laïque et ça change énormément de choses dans la perception de la religion. Moi-même j’ai fait toutes mes études dans un collège catholique. Et j’ai été à l’ULB aussi. Je pense qu’on peut évoquer les racines judéo-chrétiennes de notre société sans être tout de suite un curé. On peut mettre en doute l’ultra-laïcité qui en arrive à ne pas tolérer l’autre sous prétexte qu’il a une religion. On avait donc une discussion avant une réunion commerciale chez Delcourt, où l’un de mes collègues m’expliquait que la Bible, c’était un livre qu’il fallait brûler. « Brûler les livres c’est inadmissible sauf la Bible », grand discours ultra laïcard à la française ! Pendant la réunion, je l’entends dire aussi : « dans ce cas-là, il faut séparer le bon grain de l’ivraie », « On voit la paille qu’il y a chez les autres mais pas la poutre qu’on a chez soi ». Je me suis amusé : il avait cité dix-sept phrases bibliques en deux heures de réunion. Je les lui ai ressorties. Il était un peu effaré.

J’ai lu Brasillach mais j’ai lu le Coran et la Bible aussi – j’ai certainement mal compris, pas toujours retenu ce qui était écrit, mais je trouve que c’est important culturellement de faire cet effort-là. J’ai interrogé plein de monde autour de moi, des libraires, des lecteurs, en leur demandant qui était Moïse. C’est un mec qui écarte la mer ou qui fait un bateau avec des animaux ? Le buisson ardent c’est quoi ? Ca me dit quelque chose, il y a les charbons ardents… Et les gens ont de vagues idées comme ça. Jésus, c’est Ancien ou Nouveau Testament ? Tu te rends compte que bah oui, on a une éducation judéo-chrétienne mais on ne voit même pas d’où ça vient. Là, l’idée, c’est de reprendre chronologiquement mais bassement littéralement le texte. J’y tiens. C’est quasi littéraire. Je n’enlève rien. J’ai un texte. Je transpose ce texte en images en essayant de trouver des codes de bande dessinée. Je me suis fait pourrir sur les scènes où le personnage ne pouvant avoir d’enfant avec sa femme engrosse ses servantes. On m’a dit qu’on ne peut pas dire ça. Mais pourquoi on ne peut pas dire ? C’est dans le texte ! Oui mais non mais ça doit être réinterprété… Je trouve ça toujours très intéressant.

Quand des jeunes femmes vont manifester dans une église et qu’on leur dit qu’on ne peut manifester dans un temple, j’aime à leur rappeler qu’un jour un homme a dit : « rends à César ce qui appartient à César et à Dieu ce qui appartient à Dieu » en manifestant dans un temple. Je ne sais pas si peut-être ça vous fait penser à des choses… Ah mais ce n’est pas la même chose ! Mais pourquoi ?

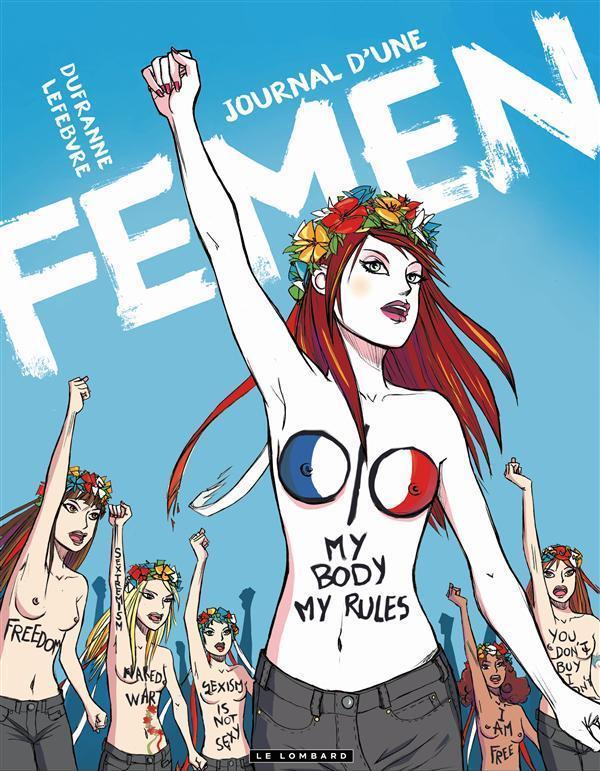

Ce 12 septembre paraîtra Journal d’une Femen. Qui est une fiction, très réaliste et très documentée. Qui parlera d’une Femen française qui n’existe pas.

Dans tes bandes dessinées précédentes, tu t’inspirais de l’Histoire, d’un passé, ou bien l’action se déroulait dans des mondes imaginaires… Pourquoi, ici, ton scénario s’inscrit-il dans l’actualité ?

Parce qu’à la base je m’intéressais à l’Histoire. Il y a un sujet que je voudrais vraiment traiter en bande dessinée, lié à la pensée anarchiste. J’ai des amis ex-ukrainiens qui me traduisent des textes à ce sujet. Il se fait qu’un jour, un d’eux retourne en Ukraine, ça faisait genre vingt ans qu’il n’y avait plus mis les pieds, pour revenir sur les traces de sa jeunesse. On est à l’approche du championnat d’Europe de foot et il tombe dans la première manifestation topless des Femen. Il me contacte en me disant il y a un truc, ça va te parler, c’est impensable en Ukraine, t’as des nanas qui manifestent, en plus topless, c’est hallucinant – renseigne-toi, c’est un mouvement qui s’appelle Femen. Donc, je vais voir, elles ont déjà un site, j’utilise google translate etc. Je décide de les contacter. Mais je n’ai pas de nouvelles. Sur place, mon pote n’arrive pas à les joindre, en même temps je ne lui mets pas une pression d’enfer, il a d’autres choses à faire. Il me ramène quand même des infos, dont une liste de vidéos qu’elles avaient déjà faites mais habillées, des trucs qui se sont passés dans des studios télé où elles vont gifler un parlementaire,…

Arrive l’épisode d’Inna qui tronçonne la croix et qui se barre ensuite via la Pologne à Paris. Là, je parviens à avoir son e-mail et son numéro de téléphone personnels. Je la contacte, elle me répond ok on peut se voir alors ok, voyons-nous ! Je descends à Paris et je peux échanger quelques heures avec elle. Je suis absolument fasciné par son regard parce qu’il est tout le temps changeant. Tu vois quand elle est dans son déroulé politique, tu vois quand ça la touche, tu vois quand elle a envie de te couper les couilles. Et en même temps elle me dit : « ok, si tu veux faire une bd sur nous, tu peux. Tu viens nous voir, tu discutes. » Après il faut se dire : mais que raconter ? Je n’ai pas envie de raconter l’histoire d’Inna parce qu’on m’a bien appris que le marché est réactionnaire, un peu raciste… Donc la vie d’une Ukrainienne, le marché s’en fout. Tandis qu’une Française, c’est mieux.

J’y retourne au moment des manifs mariage pour tous. Inna a ses gardes du corps françaises, qui ne la quittent pas, qui écoutent un peu ce que je raconte, qui servent d’interprètes… et qui pour certaines sont assez agressives. Je me demandais ce qu’elles faisaient là. Qu’est-ce qui fait que des Françaises de 20 balais rejoignent une Ukrainienne en exil dans un combat féministe – ça je peux comprendre – qui est à la fois très mis en scène, en même temps très agressif mais aussi en acceptant de jouer de son corps ? Ce n’est pas une démarche évidente, quoi ! J’en ai discuté et je me suis dit que c’est ça, le sujet. Ce n’est pas tant Inna l’important, Caroline Fourest en a parlé, plein de gens en ont et vont (ma)l en parler. Parler d’elle me ferait tomber dans l’hagiographie, par contre Sarah, Pauline, Marguerite, Elvire c’est qui ? Je leur ai proposé ça. “Ma” Femen s’appellerait Apolline, je leur ai demandé si ça allait et elles ont éclaté de rire parce qu’elles ont un chat qui s’appelle Apollon.

Il y avait une dessinatrice qui avait envie d’embarquer sur le projet, donc très bien. Puis il a fallu le signer et ça a été assez chaud. Je croyais que ça allait aller les doigts dans le nez et pas du tout. J’ai eu droit à « c’est juste un truc médiatique maintenant, dans deux mois elles n’existent plus », « de toute façon on est en France, les femmes, ça va, elles ont tous les droits ». Un éditeur m’a dit : « est-ce que tu peux enlever la dimension politique pour ne garder que la dimension folklorique ? » On s’est quittés quand je lui ai dit que ce qu’il faudrait apparemment c’est une bd où les femmes montrent leur seins et que trouver une légitimité là-dessus ne m’intéressait pas. J’ai vraiment désespéré. Je pensais qu’on n’allait pas signer. La dessinatrice était à deux doigts d’aller bosser ailleurs parce que bon, il fallait manger. J’ai alors totalement changé mon fusil d’épaule : j’ai cherché dans une liste d’éditeurs de bd qui avait une femme éditrice. J’ai pris la première femme éditrice que je connaissais, c’était au Lombard, en me disant aucune chance, c’est pas leur catalogue. 30 ou 40 secondes après que j’ai envoyé mon mail, Nathalie [Van Campenhoudt] me téléphonait. Pendant 20 minutes, elle m’a parlé de tout ce qu’elle subissait en tant que grande femme blonde.

La question qu’on me pose chaque fois c’est : avec laquelle tu couches ? Aucune. C’est pas difficile de travailler avec des filles qui te montrent leurs seins ? Non. Je ne les ai jamais vus si ce n’est en photos et en vidéo.

C’est un travail passionnant, qui prend du temps.

Est-ce que tu as eu des fidélités dans tes collaborations avec les dessinateurs ?

C’est toujours moi qui amène les mecs, il y a zéro fidélité. Parce que je suis quelqu’un de lent et d’assez torturé quand j’écris. Je m’interroge énormément sur le sens de chaque case. Je change, j’hésite. J’ai des notes à côté… J’essaie de trouver une solution que je trouve bien mais je n’arrive pas à être simple. Je pense que c’est pour ça que je n’ai jamais vraiment percé dans la bd. Je ne me plains pas de mes chiffres de vente – enfin, si : tout le monde doit se plaindre de ses chiffres de vente parce qu’ils ne sont plus très bons en bd aujourd’hui – mais je pense que je n’ai jamais fait de projet hyper séduisant. J’ai toujours intellectualisé un peu trop, pris des options un peu radicales en restant accessible – je ne fais pas de la bd indépendante ou arty. Je pense par exemple à O.D.E.SS.A. , série en 2 tomes parue chez Casterman. Des libraires m’ont dit que quand on ouvre le bouquin, c’est pas séduisant. C’est vrai, le dessin n’est pas du tout séduisant mais c’est volontaire. Alors, c’est une connerie, de nouveau. C’est comme ne pas mettre Napoléon dans Souvenir de la Grande Armée, où je suis passé à côté de toute une frange du public qui n’achète que Napoléon – mais ce qui m’intéressait, c’était l’aventure humaine. O.D.E.SS.A. parle de l’après seconde guerre mondiale, c’est un frère qui cherche son frère qui a été collabo. Est-ce si facile de devenir collabo ? Il faut tout remettre en contexte. Il finit par comprendre qu’il s‘est barré en Argentine. Je travaillais avec Srdjan Nikolic, il est serbe et habite à cinq kilomètres du Kosovo. Son immeuble est encore criblé de balles. Lui-même en a encore trois dans la peau parce qu’il a fait partie d’une rafle. Ça provoque parfois des crises, c’est un écorché vif. Mais il est là, tous les jours avec sa famille, c’est un combat pour lui. Je trouvais intéressant de travailler avec quelqu’un qui a connu la guerre mais aussi la reconstruction. Dans un récit comme O.D.E.SS.A., qui se situe après la guerre, on a fait des choix et son dessin est très torturé, c’est viscéral, parfois bizarre, il tord des perspectives. J’en ai marre de voir des films de guerre où tous les uniformes sont propres, si on prend les clichés de la guerre du Vietnam ou celle d’Irak on voit bien que personne n’a le même uniforme, personne n’est rasé de près, les mecs survivent. Pendant l’après-guerre, en 46-47, la guerre n’a pas fini du jour au lendemain, il y avait encore de la pénurie, des blessures pas refermées… Ce n’est pas un après-guerre joyeux. Mais ok, c’est pas séduisant.

J’ai beaucoup travaillé avec des mecs qui ont des parcours, des vécus. Sur le Triangle rose, Souvenirs de la Grande armée, ils savent ce que c’est le poids d’une arme, la pénurie, la présence policière. Dans le Triangle rose, il y a deux pages avec une scène de bus. L’une où tous les gens sont détendus, l’autre où une personne sur trois est en uniforme. Le dessinateur appartient à la République serbe de Bosnie, il sait ce que c’est être dans un bus quand soudainement tu es l’autre alors que 6 mois avant pas du tout. Mais ça prend plus de temps, ça demande plus de boulot, plein de discussions à une époque où les éditeurs attendent que tu envoies la page rapidement. La plupart du temps, ces gens avec qui j’ai bossé n’avaient jamais travaillé pour le marché français, ils avaient fait des fanzines mais pas de la bd. Maintenant, d’autres scénaristes sont venus les chercher pour bosser avec eux. Bon. Là où ça me choque, c’est ce qui m’est arrivé avec Femen par exemple, c’est quand je l’ai proposé à des éditeurs et qu’ils ont refusé le projet puis contacté la dessinatrice le lendemain. On est dans une relation de confiance avec l’éditeur et puis là ça ne va plus. J’ai eu le cas sur un autre projet, lié à l’Histoire et à l’actualité, je propose le projet, un éditeur refuse. Je peux accepter qu’un éditeur refuse. Ce que j’ai moins aimé c’est que quinze jours après, un scénariste de la maison me téléphone en me disant que l’éditeur lui avait dit de le contacter parce que je connaissais bien le sujet et qu’il cherchait de la documentation. Je ne l’ai pas très bien vécu. Ce n’est pas du plagiat, parce qu’il s’empare juste d’un événement. Tu ne peux rien faire. À Paris, Inna m’a dit qu’elle avait été contactée par un scénariste pour un éditeur. Cétait une des maisons qui avait refusé le projet et il demandait s’ils ne pouvaient pas faire quelque chose ensemble. Pendant 30 secondes tu te dis : putain… Et là Inna m’a dit qu’elle n’avait qu’une parole, que j’avais été le premier à la contacter, que c’était toujours moi son partenaire et que ce qu’elle attendait de moi c’était d’être sincère que si je ne signais pas le projet alors je devrais le lui dire et elle s’engagerait sur autre chose.

Il y a eu d’autres évolutions dans tes collaborations ?

Oui, tu as des façons d’écrire qui sont différentes. En fonction du type de récit que tu fais. Par exemple, sur O.D.E.SS.A., c’est vraiment écrit case par case. Avec des indications : la bulle-là, elle est à tel endroit.

Tu fais aussi de la mise en scène.

Oui. Pour moi un scénariste… ça dépend du rôle qu’on veut bien se donner dans la collaboration. Souvent, je viens avec mes sujets, des choses sur lesquelles j’ai travaillé pendant des années, je suis porteur de projet donc ça ne me gêne pas de définir des choses précises. O.D.E.SS.A., c’est ça. Je suis moins dirigiste sur une adaptation de la Bible. Parce que tout le monde peut la lire. Donc ce qui compte, c’est que j’essaie de trouver des mécaniques de page, des logiques, pour amener les choses. Je vais créer ma page globalement – je fais quand même du case par case, mais sans être trop descriptif (je ne vais pas dire au dessinateur : « on est dans tel temple, débrouille-toi. ») Et là, généralement il me renvoie des pages et c’est très proche de ce que j’ai fait mais pas tout à fait, il a apporté des trucs, il a changé, il anticipe sur ce que je vais lui donner dans deux pages… Dans le cas de Journal d’une Femen, j’écris quasiment du roman, il y a très peu de mise en scène, parce que j’ai envie de la spontanéité et de l’interprétation de la dessinatrice.

Que tu as rencontrée ?

Oui, c’est une copine. Je voulais travailler avec une dessinatrice. Et une dessinatrice qui a dix ans de moins que moi. Parce que j’ai l’âge des parents des Femen. Elles ont 20 balais. Moi 43. Je leur ai posé la question à toutes. Et j’ai l’âge de leurs parents, pas de toutes, mais dans l’absolu. Ça ne me gêne pas d’être un homme pour parler du sujet, je trouve ça intéressant, comme ça ne me gêne pas d’être hétérosexuel pour parler d’homosexualité (dans Triangle rose), ça peut amener des débats, des trucs que je n’ai pas compris. En même temps, je voulais avoir une dessinatrice pour avoir ce feeling-là, parce qu’un mec qui m’aurait dessiné des nanas avec des seins à l’air, ç’aurait été un mec qui dessine des nanas avec des seins à l’air.

Ce n’est pas un cliché aussi ?

C’est une sorte de cliché mais c’est un risque. Je pensais aussi à des éléments de feeling, par rapport aux fringues par exemple. À une fille d’aujourd’hui, un mec ne va peut-être pas penser à mettre des écharpes, je ne sais pas… Je me suis dit que si on a des moments peut-être plus intimes, ce serait bon que je ne sois pas là et que la dessinatrice discute avec d’autres femmes. Ça s’est jamais présenté, je n’ai pas de scènes où elles discuteraient de sujets tabous pour un mec, je sais pas. Je voulais que ce soit possible, qu’il n’y ait pas de frein, qu’on ne se retrouve pas comme deux gros cons de quarante balais face à des nanas de vingt ans en devant discuter d’ivg et en ne sachant pas du tout de quoi parler…

Est-ce que tu peux vivre de ton métier d’auteur ? Est-ce que tu as déjà pensé à en vivre ?

À un moment, j’y ai pensé. En tant que journaliste, tu es payé en droits d’auteur parce que tu fais de la création intellectuelle – enfin, je ne suis pas journaliste, mais en tant que chroniqueur, ils considèrent que c’est du sketch. Donc, oui : j’en vis.

Mais tu ne vis pas de tes scénarios de bd ?

Je ne peux plus. Ou je devrais me mettre comme scénariste sur le prochain Tintin ou Blake et Mortimer ou Astérix. La bande dessinée aujourd’hui est devenue une forme de « loisirforcé » pour moi. Il y a d’autres solutions, elles impliqueraient que je sois hyper agressif et hyper proactif avec les éditeurs, que j’arrive à placer 7 ou 8 projets par an.

Penses-tu que là, un auteur pourrait avoir besoin d’un agent ? Que c’est un métier qui a du sens ?

Oui, à l’anglaise. J’interviewe beaucoup d’auteurs anglais. Ken Follett par exemple, ça a été un vrai moment de bonheur. J’adore l’Histoire, en plus il est francophile, c’est un mec super cultivé, on avait du temps. Je lui ai dit que je ne comprenais pas comment il arrivait à écrire les Piliers de la terre et ce genre de choses si facilement. Il m’a dit que c’était parce qu’il se concentrait sur ce qu’il savait faire : raconter une histoire. Oui mais c’est quoi la procédure ? Comment ça fonctionne vraiment ? Il m’a dit qu’il élaborait son canevas puis en parlait avec son agent qui, ensuite, engage des personnes qui fournissent de la documentation. Donc quand il sait que son personnage va de Glostbury à Gloucester (j’invente), il pose la question : combien de jours de cheval, combien d’auberges, quel est le prix de la pintade, de la bière, etc. Donc Ken Follett doit construire des personnages et un récit, mais tout ce qui enrobe, qui fait le sel et l’excitation d’un roman historique, est fourni par des gens qui travaillent pour son agent. Le rôle de son agent c’est de lui permettre de produire de la création intellectuelle, d’être un auteur. Le reste, c’est lui qui gère. Il ne sait pas négocier pour des séries télé, s’occuper de trucs de détails, de recherche en bibliothèque. Et si l’information qu’on lui donne n’est pas exacte, il connaît le responsable. Moi, ça fait deux ans que j’essaie d’avoir quelqu’un qui me réponde à la brigade de la police des polices. On n’a jamais traité ça. (Oui, il y a eu la série Les bœufs-carottes, complètement débile à la télé, mais enfin bon.) J’ai écrit au ministère de la Justice en France, au responsable de la communication de la police, qui m’a demandé des trucs, qui ne sait pas… Voilà, si un agent faisait ça pour moi eh bien ça m’arrangerait. Ça me ferait gagner un temps fou.

Toi qui es chroniqueur de « mauvais genres » et qui adores en lire, tu n’as jamais pensé à écrire du polar ou même du roman tout court ?

C’est ma très très grande douleur. Et là, c’est un scoop : j’ai écrit un roman, accepté par un éditeur. C’est de nouveau un challenge. Je suis un grand fan de la série Le Poulpe. J’ai écrit un Poulpe. Le seul problème, c’est que le final du récit se termine par une fusillade sur la place Saint-Lambert. J’ai écrit mon roman deux mois avant la vraie fusillade. Il était hors de question que ça paraisse. Et le problème c’est que j’essaie de le réécrire mais que je n’y arrive pas. Les autres fins que j’ai écrites me semblent artificielles. Ça m’a foutu un choc. C’est un polar, avec une charte, des règles de narration, des obligations de passages… je trouvais ça marrant.

Je suis un auteur torturé. Je rentre souvent dans des logiques qui sont pas celle du Michel qui pitche à la radio ou à la télé. Une fois que je rentre dans le processus de création, je deviens tellement critique et dur avec moi que directement, le réflexe qui surgit, c’est l’intellectualisation. Je débarque sur des trucs super tordus, où mes amis éditeurs me disent : « mais ne va pas là-dessus sur un premier roman, t’es fou ! » Enig Marcheur est un bouquin écrit dans une langue inventée. Et on comprend tout. C’est le genre de démarche dans laquelle je peux me donner à fond mais où on me dit : « mais non, calme-toi, détends-toi, on ne te demande pas de faire l’Attrape-cœur, écris-nous un polar mais pas dans une langue inventée. »Je suis un éternel inquiet, je suis super stressé et en même temps c’est mon moteur. Pour mes chroniques à la radio ou à la télé, c’est différent, je suis dans l’immédiateté. Le roman, c’est tout autre chose. C’est se retrouver tous les jours face à son vide, à son angoisse, à son mal-être, à son autocritique.